柳博[殡葬一条龙] 南京殡葬-15分钟上门- [好评推荐]4000253450赟︱叙利亚克族人的归属

谁是叙利亚克人

在七世纪伊斯兰教兴起之前,[殡葬一条龙] 南京殡葬-15分钟上门- [好评推荐]4000253450中东地区的通用语是叙利亚克语(Syriac)。这一语言虽然曾经被广泛使用,覆盖了从两河流域、黎凡特一直到埃及的广阔地带,并留下了大量的宗教和世俗文献,但它今天已经式微。能够说当代叙利亚克语的人越来越少,能够阅读古典叙利亚克语的人更是少之又少。这个语言小众到什么程度呢?中文里甚至没有一个独立的词来指代它。我们过去通常称这一语言为“叙利亚语”,称呼传统上使用这一语言的人为“叙利亚语人”,然而这样很容易和现代的叙利亚阿拉伯共和国混淆。叙利亚阿拉伯共和国的主体民族是阿拉伯人,其主流宗教是伊斯兰教。但这些传统上说“叙利亚语”的人却不认为自己是阿拉伯人,而且他们的主流宗教是基督教。不仅如此,随着使用这一语言的人数不断减少,在认同为“叙利亚语人”的群体中,很多人都不会听说读写“叙利亚语”了,仍然将其称为“叙利亚语人”有失准确。如果认为可以将历史上使用“叙利亚语”的人都称为“叙利亚语人”,这仍然会造成指代不清。因为很多被阿拉伯化、自我认同为阿拉伯人的中东基督徒,历史上都是使用“叙利亚语”的。而且中东地区历史上和现在也有一些其他族裔的人能够使用“叙利亚语”。这会带来“叙利亚语人”身份扩大化的问题。

中文之外的很多语言对这一族群有独立的称呼,这样就不会造成混淆。比如,英语的Syriac,法语的Syriaque,德语和瑞典语的Syrianer,阿拉伯语的suryānī,土耳其语的süryani。这一族群传统上则用叙利亚克语称自己为suryāyā。如果按照名从主人的原则,中文就应当译为发音近似的“苏利亚人”(东部方言)或“苏利尤人”(西部方言)。但为了不割裂他们与历史上的大叙利亚的关系,本文暂且参照大家所熟知的英语发音,将这一族群称为“叙利亚克人”,将他们的语言称为“叙利亚克语”,简称叙语。

纵观历史,很少有哪个族群像叙利亚克基督徒群体一样,虽然人数不多,却散居在多个国家,分属多个不同教会,而且在民族归属上都无法统一意见。他们的主要居住地有中东的叙利亚、土耳其、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦。从二十世纪中期开始,他们还大量流散到了欧洲的德国、英国、瑞典、荷兰,美国的伊利诺伊、新泽西、加州等地。在他们之中,有叙利亚克正教教会、叙利亚克天主教会、叙利亚克新教、亚述东方教会、古老东方教会、迦勒底天主教会、马龙派天主教会、麦尔基特东正教会、麦尔基特天主教会等不同宗派。而在民族身份上,竟有叙利亚克、亚述、亚兰、迦勒底、腓尼基五种之多。这种民族认同不统一的独特现象,很大程度上源于十九世纪以来的民族身份建构。这种身份建构和教会归属分不开,甚至现在还在进行之中。

现任叙利亚克正教教会牧首依纳爵·以法莲二世(Ignatius Aphrem II)

现任亚述东方教会牧首和吉三世(Gewargis III)

现任迦勒底天主教会牧首路易·拉斐尔一世·萨科(Louis Raphaël I Sako)

自称“亚兰”和他称“叙利亚克”

我们首先来看一下这一族群在历史上如何称呼自己。叙利亚克语属于东支亚兰语,而亚兰人是古代近东的一个重要族群,对他们的最早明确记载可以上溯至公元前十一世纪的亚述铭文。在公元前十至九世纪的时候,亚兰人在黎凡特建立了若干城邦,此外两河地区还有一些散居的亚兰部族。按照《希伯来圣经》的记载,亚兰王与以色列王时有交战,甚至一度占领了以色列十二支派之一拿弗他利的全境。公元前732年,不断扩张的亚述帝国征服了亚兰-大马士革王国,但便于书写的亚兰文字很快取代了之前的楔形文字,亚述帝国境内也广泛使用亚兰语,阿卡德语和亚兰语的双语现象非常普遍。随后的波斯阿契美尼德王朝也以亚兰语作为官方语言,称为“帝国亚兰语”。虽然亚历山大大帝征服和随后的希腊化导致亚兰语传承出现一定程度的断裂和分支,但亚兰语仍然在古代近东地区通用。

在这一漫长的历史时期中,在亚兰故地生活、说亚兰语的这一族群,其自我认同一直是“亚兰人”。那么,“叙利亚克人”这个名称又从何而来呢?叙语中的suryāyā一词,来自说希腊语的人对古代近东黎凡特地区的称呼“叙利亚”(希腊文syria)。在这个地区生活、讲亚兰语的人,希腊人称之为“叙利亚人”(希腊文syros)。在历史上,“叙利亚”的面积要远远大于现代的叙利亚拉伯共和国,我们现在通常也称之为“大叙利亚”“沙姆地区”。它覆盖了地中海以东、两河以西,甚至有时还会包括安纳托利亚和阿拉伯的部分领土。罗马帝国的叙利亚行省和现代的叙利亚国家均得名于此。叙语在这个希腊语单词syria的词尾加上表示“人”的yā后缀,就有了suryāyā的称呼。可见,虽然“叙利亚克”已经成为了这一群体通用的自称,它在起源上却是希腊语中的他称。

我们继续往前追溯,从词源学来看,希腊语的“叙利亚”一词实际上来自于“亚述”,因为“亚述”的首字母脱落就成了“叙利亚”。在公元前七世纪亚述帝国的亚兰语官方文书中,亚述主神aššūr的名号有时就被简写为sūr。而正是在这一时期,希腊人开始称安纳多利亚中东部和东南部(Cappadocia和Cilicia,和合本译为“加帕多家”和“基利家”)的居民为“亚述人/叙利亚人”。公元前五世纪,希罗多德所著的《历史》也为我们提供了例证:“蛮族称之为亚述人的,希腊称之为叙利亚人。”他多次用“叙利亚”一词指代安纳托利亚中南部和黎凡特地区,即亚兰故地。“亚述”和“叙利亚”词源一致的这种说法,今天在学术界已经被广泛接受。

所以,“叙利亚人”这个名字,是四处征伐、疆域辽阔的亚述帝国给亚兰人留下的遗产。虽然居住在黎凡特、两河地区说亚兰语的人并不认为自己是亚述的继承者,但对于说希腊语的人而言,亚兰就是叙利亚,亚兰人就是叙利亚人,而“叙利亚人”这个名字一用就是两千多年。在公元前三世纪的希腊文圣经“七十子译本”中,希伯来原文的“亚兰人”都被译成了“叙利亚人”,全然不顾经文中讲的是公元前九世纪,那时亚兰-大马士革王国尚未被亚述征服,“叙利亚”之名尚不存在。公元前二世纪,有一位出生于大叙利亚的希腊裔博物学家波希多尼乌斯(Posidonius)也如此提到了自己的亚兰同乡:“我们称他们为叙利亚人,而他们称自己为亚兰人。”这一说法也被公元前一世纪的地理学家斯特拉波(Strabo)和公元一世纪的犹太历史学家约瑟夫斯(Josephus)所引用和证实。

征服了亚兰-大马士革王国的亚述王提革拉·毗列色三世(Tiglath-Pileser III)像,现藏大英博物馆

基督教文献中的“亚兰”“叙利亚克”和“亚述”

及至公元二世纪,基督教在近东广泛传播开来,圣经被译为了叙语,即简行本(Peshitta)。这一译本几经修订,直到今天还是各叙语教会的通用圣经。简行本译文的不严谨,也让我们得以窥见当年的叙语译者对自己亚兰民族身份的看重,以及出于身份政治的一些历史编纂学。

在简行本新约的《罗马书》《加拉太书》等书卷中,希腊文原文的“希腊人”经常被替换为“亚兰人”。使徒保罗的书信是用希腊文写就的,其受众本是说希腊语的人,但简行本的翻译策略使这些书信的受众俨然成了亚兰人自己,表明亚兰人在教会史中有重要的一席之地。比如,《罗马书》1:16成了:“我不以福音为耻。这福音本是上帝的大能,要救一切相信的,[直营服务中心] 殡葬-20分钟上门- [好评推荐]4000253450先是犹太人,后是亚兰人。”而《加拉太书》3:28成了:“并不分犹太人、亚兰人、自主的、为奴的、或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了。”仿佛保罗在直接对亚兰人传福音,他们成为了最早归信基督的群体。不仅如此,简行本旧约的译者似乎觉得提及当年亚兰与以色列敌对的历史比较尴尬,于是将《列王纪下》第五至八章等处的“亚兰”全部替换为“以东”,反正叙语的字母r和d很相似,也许读者不仔细看就糊弄过去了。这种修改令人莞尔,因为亚兰位于以色列北边,以东位于以色列南边,译者似乎有意选了一个字型相近的词,但地理位置却是在相反的方向。而且,译者想来也不敢对神圣文本大刀阔斧地胡乱增删,所以这种修改痕迹并没有进一步加以掩盖。在简行本的旧约经文中,乃缦仍然满怀自豪地提到故乡大马士革(《列王纪下》5:12),而在新约经文中,他又变回了“亚兰人乃缦”(《路加福音》4:27)。

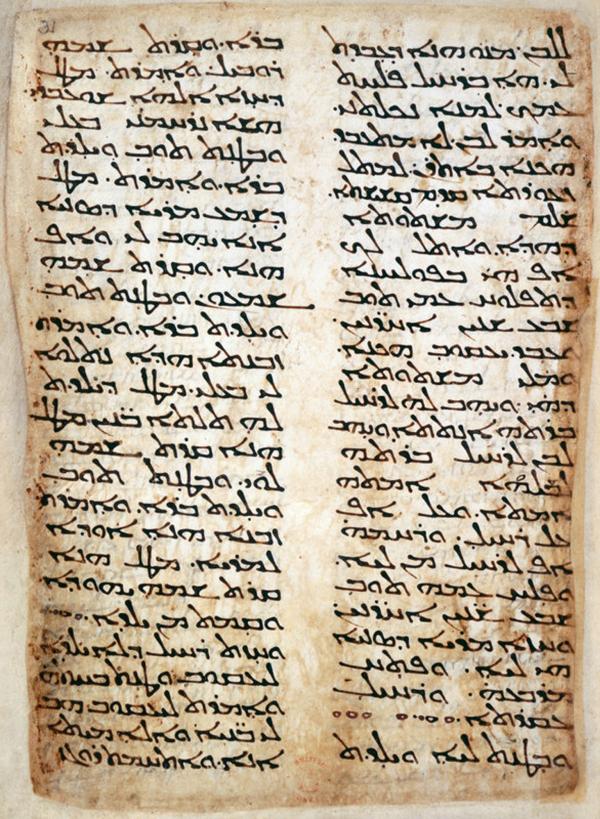

公元五世纪简行本抄本,现藏大英图书馆

叙利亚克基督教思想家对“亚兰人”的认同很明显。但他们也采用了“叙利亚克人”作为自称,视二者为同义词。比如,最著名的四世纪教父叙利亚的以法莲(Ephrem the Syrian)便称同族的巴戴山(Bardaisan)为“亚兰哲学家”。五至六世纪的诗人、神学家斯鲁格的雅各(Jacob of Serug)则称以法莲为“亚兰人的冠冕、叙利亚克人的雄辩者”。七世纪,西叙神学家艾德萨的雅各(Jacob of Edessa)在其讲章中解释说,亚兰人和叙利亚克人是一回事。十三世纪,生于西亚美尼亚(今土耳其东部)的东方教会巴士拉都主教阿克拉特的所罗门(Solomon of Akhlat)在《蜜蜂之书》(Book of the Bee)中也有同样的说法。

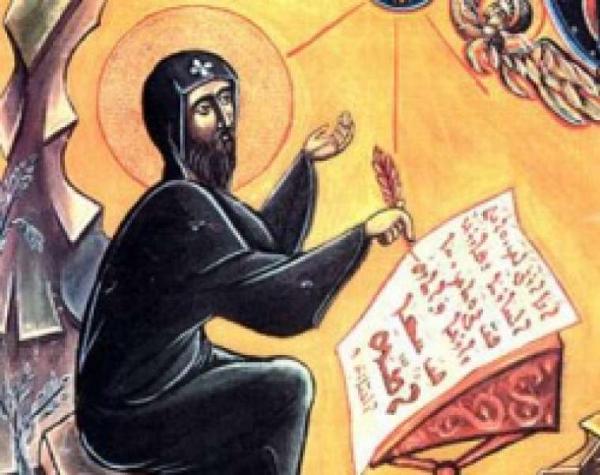

叙利亚的以法莲圣像画

现在,很多叙利亚克人认同“亚述人”身份,但在基督教早期和中世纪,极少有叙利亚克人在民族意义上认为自己是“亚述人”。对于他们而言,除了古代亚述之外,“亚述人”一般有三种含义:一、住在亚述帝国故地的居民;二、异教征服者;三、圣徒殉道传说中的历史人物。但后两种含义也与地理位置相关。

公元二世纪的教父塔提安(Tatian)就属于第一种情况。在《寄语希腊人》(Address to the Greeks)中,他说自己“出生于亚述人之地”,可能指底格里斯河上游的哈德亚布(Adiabene)一带。虽然他没有说自己是“亚述人”,但传统上经常称他为“亚述人塔提安”。与他同时代的讽刺作家琉善(Lucian of Samosata)则直接称自己为“亚述人”。他的故乡萨摩萨塔(今土耳其Samsat)虽然不是两河地区的亚述核心地带,但公元前八世纪初就被纳入了亚述帝国版图。

将异教征服者称为“亚述人”则是叙利亚克作家常见的文学修辞。公元四世纪,波斯王沙普尔二世(Shapur II)多次攻击拜占庭,最终占领重镇尼西比。以法莲在《尼西比之歌》(Carmina Nisibena)中满怀愤怒地指责波斯为“肮脏的亚述,一切败坏之母”。540年,波斯王库思老一世(Khosrow I)打破“永久和平条约”,入侵当时属于拜占庭帝国的叙利亚地区,劫掠了安提阿。波斯与拜占庭之间的战争直到628年库思老二世遇刺才告终。在这一时期,六世纪中期的《艾德萨编年史》(Chronicle of Edessa)同样将波斯称为亚述,引用《以赛亚书》10:5“亚述是我怒气的棍”来描述波斯。略晚一点的以弗所的约翰(John of Ephesus)所著的《教会史》(Ecclesiastical History)和七世纪的《托名柱上约书亚编年史》(Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite)也都称波斯人为“亚述人”。及至八世纪中期,阿拔斯王朝取代了伍麦叶王朝,这一时期成书的《祖克宁编年史》(Chronicle of Zuqnin)则转而称阿拔斯王朝(黑衣大食)为“亚述人”,并认为简行本《那鸿书》2:10提到的尼尼微容貌都如“窑匠一样黑”(šuḥārād-qadārā,此处为简行本异文,和合本作“脸都变色”)指的就是阿拔斯王朝,因为这些阿拉伯人肤色黑并且身着黑衣。直到十四世纪末,叙利亚克人都一直称阿拔斯王朝为“亚述”。值得我们注意的是,萨珊波斯和阿拔斯帝国都继承了两河地区亚述故地,都和当年的亚述帝国一样推崇武力征服,这也是叙利亚克作家称它们为“亚述”的一个原因。

我们再来看第三种情况。在萨珊王朝末期的一部东方教会圣徒传中,殉道者卡尔达格(Qardagh)被称为“亚述王国后裔”,他的家乡阿尔贝拉(Arbela,今日伊拉克Erbil)被称为“亚述人之城”。他的父亲出身显赫的宁录家族,他的母亲出身同样显赫的西拿基立家族,都信仰祆教。卡尔达格归信基督后,波斯王沙普尔二世下令处决他,于是卡尔达格的父亲亲自用石头砸死了自己的儿子。与此相似,在另外一篇东方教会圣徒传中,王子贝赫纳姆(Behnam)和公主撒拉(Sarah)是波斯王沙普尔二世治下亚述王西拿基立的儿女。他们归信基督后,亚述王大为恼怒,下令处决他们,二人遂殉道。但亚述王随后深感痛悔,并建了一座修院来纪念他们。当然,这是较为常见的圣徒传文体,不能完全视为历史事实。波斯帝国时期确实有亚述斯坦行省,但并没有一个名叫“西拿基立”的统治者及其儿女能够对上故事里的人物。“贝赫纳姆”在波斯语中意思是“高贵的”,而“撒拉”在波斯语、希伯来语中意思是“公主”,这两个都是类型化的名字,体现了程式化的叙述,而不一定确有其人。这个文本成型可能要到十二世纪贝赫纳姆和撒拉修道院在摩苏尔地区实际建立的时候。2015年,这一修道院曾被“伊斯兰国”恐怖分子严重损毁,但现在修复工作已经基本完成。卡尔达格、贝赫纳姆与撒拉的这两个殉道传说都发生在亚述故地的核心地带,今伊拉克北部。这影响了圣徒传作者对其身份的建构,虽然这种建构很大程度上出自对历史的想象。

被“伊斯兰国”炸毁之前的贝赫纳姆和撒拉修道院,它原属东方教会,后属叙利亚克正教教会,今属叙利亚克天主教会

“迦勒底”和“亚述”民族身份出现

传统上,叙利亚克人因为神学立场不一致而分为三个宗派。接受公元451年卡尔西顿公会议的,被称为麦尔基特东正教,后来有一支成为马龙派天主教。而不接受卡尔西顿公会议的有两个宗派,一个是一性论派,属于东方正教阵营,今天我们称之为“叙利亚克正教教会”。另外一个则是东方教会,即中文文献所称“景教”。近代以来,叙利亚克人与西欧的交往逐渐频繁,受其影响,有些教区改宗到了天主教。在今日天主教的六个东方礼教会中,四个教会都有叙利亚克渊源。其中东方教会的一支在改宗天主教之后,罗马教宗于1830年封其牧首为“迦勒底人的巴比伦教会牧首”(Patriarch of Babylon of the Chaldeans,天主教对这一东仪教派的官方中文称呼是“巴比伦加色丁礼教会”),他们从此自称“迦勒底人”。当然,这并不意味着教廷认为这一教派是古代迦勒底人的后裔。天主教文献中经常称亚兰语/叙利亚克语为迦勒底语,“迦勒底”的名号应该是从此而来。

从古代晚期一直到近代,“叙利亚克人”一直是这些中东地区说叙语的群体的共同身份,无论他们属于哪个基督教宗派。十一至十三世纪期间,还出现了叙利亚克人跨宗派对话和合作的“叙利亚克文艺复兴”,一直到蒙古征服的年代。但是,随着近代西方对中东的政治和文化渗透,情况很快起了变化。从十九世纪开始,西方人在中东进行了大规模考古和宣教,而这些活动直接导致了“亚述人”身份的形成。

在十九世纪三四十年代,有一位名叫索斯盖特(Horatio Southgate)的美国圣公会宣教士在中东考察,发现亚美尼亚人称东叙人为“Assouri”,很像英文中“亚述人”的发音。索斯盖特的结论是:东叙人是亚述人的后裔,西叙人是亚兰人的后裔。当然,这属于民间词源学,因为亚美尼亚语实际上称叙利亚克人为Asori,称亚述人为Asorestans'i,这二者是有区别的。而且亚美尼亚有视叙利亚克人为古代亚兰人后裔的传统,教会史学家优西比乌(Eusebius of Caesarea)所著《世界史》(Chronicon)的亚美尼亚文译本可以为证。索斯盖特的作品是将叙利亚克人等同于亚述后裔的最早西方记载,在那个时代,迦勒底天主教的信众已经被称为“迦勒底人”。东方教会的信众则要么被称为“聂斯托利派”,要么被一并称为“迦勒底人”。

将“叙利亚克人是亚述后裔”这一说法推广的,则是著名的考古学家雷亚德(A. H. Layard)。他在伊拉克北部挖掘出了很多珍贵的亚述帝国文物,一时间也激起了英国人作为时下最大帝国的各种自信与反思的心潮。1849年,雷亚德基于在摩苏尔地区的考古发现,出版了两卷本《尼尼微及其遗迹》(Nineveh and Its Remains),大受读者欢迎。在这套书中,他声称,几个世纪前,当地的东方教会基督徒因为躲避蒙古征服者帖木儿的屠杀,才迁居到库尔德山区;继续追溯的话,他们乃是古代亚述人的后代,今日之壮观遗迹就是当年他们的祖先亲手所建。这套畅销书深深地影响了西方读者对东方教会的历史和民族归属的理解。

将亚述身份进一步“标准化”的则是英国的宣教事工。从十九世纪五十年代起,英国圣公会的巴杰(G. P. Badger)等宣教士就不断呼吁以“迦勒底”“亚述”来称呼东方教会信众,取代有异端污点的名称“聂斯托利派”。东方教会与英国圣公会联系十分密切,东方教会牧首西门十七世·亚伯拉罕(Mar Shim’un XVII Abraham)曾经写信给坎特伯雷大主教泰特(A. C. Tait),请求派遣宣教士到他这里来,而泰特随后便启动了“坎特伯雷大主教对亚述基督徒宣教事工”。这一项目的总负责人维格兰姆(W. A. Wigram)出版了《亚述教会史简介》(An Introduction to the History of the Assyrian Church)《我们最小的盟友:简述大战中的亚述民族》(Our Smallest Ally: A Brief Account of the Assyrian Nation in the Great War)《亚述人及其邻居》(The Assyrians and Their Neighbors)等著作,使“亚述人”在英语世界成为广泛使用的名称,以此指代东方教会的信众。其中第一本书出版于1910年,这时维格兰姆对亚述民族传承的历史真实性还有所保留,认为并没有证据表明现在的东方教会和古代的亚述帝国有直接关系,选择“亚述”一词是便宜之举,因为其他的选项“东方”“波斯”“叙利亚”“迦勒底”“聂斯托利派”都容易造成误解。但在1929年出版的第三本书中,他却彻底改变了自己的立场,非常确定地宣称:东方教会信众和相邻的阿拉伯人、库尔德人、亚美尼亚人、雅兹迪人(Yazidi)、示巴人(Sabaean)等不属于同一民族,从历史、语言、文化上来看,东方教会乃是亚述后裔。

维格兰姆为什么做出如此大的转变?我们只能猜测,既然在学术考据上得不到支持,那么最大的动机应当是政治考量。西方政治家要在伊斯兰教、阿拉伯人为主的中东地区,命名并扶植起一个基督教亚述民族来。而叙利亚克人对这一民族身份也是欣然接受。尼尼微平原的遗迹、曾经辉煌的帝国历史,对叙利亚克人而言有很大的吸引力和说服力,证明了他们并非阿拉伯人,而是更古老、更优秀的亚述人。在民族国家逐渐形成的年代,他们要团结起来,反抗土耳其人、库尔德人和阿拉伯人的压制,作为统一民族争取合法权利,甚至提出独立建国的诉求。

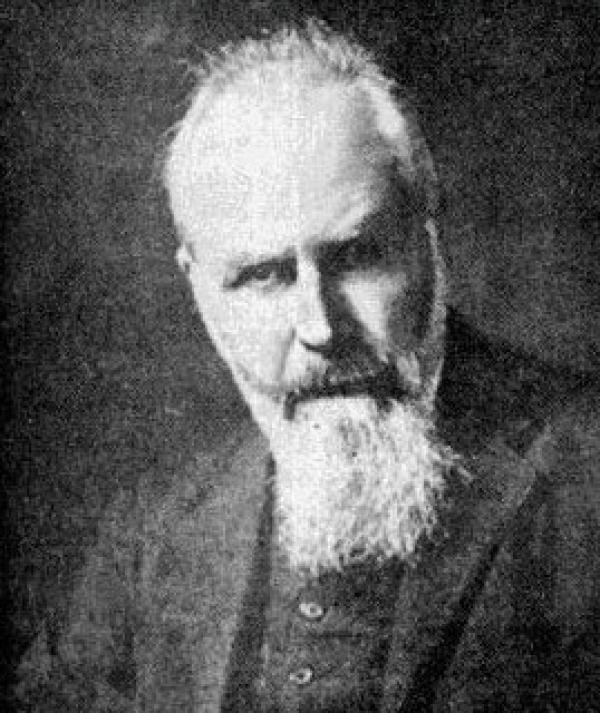

英国考古学家雷亚德

“坎特伯雷大主教对亚述基督徒宣教事工”的总负责人维格兰姆

二十至二十一世纪的“亚述”“亚兰”“迦勒底”民族身份

奥斯曼土耳其帝国有“教族”(millet)建制这一传统。基于宗教和语言不同,有些族群可以根据自己的教法和民族习惯获得一定程度的自治。随着十九世纪后期亚述民族主义兴起,1882年,叙利亚克正教教会正式获得独立教族身份,不再分属于亚美尼亚正教教会的教族。但好景不长,1915年开始,奥斯曼土耳其帝国境内的各基督教民族遭遇了种族清洗。在叙利亚克人中,叙利亚克正教教会损失极为惨重,半数以上的人口被库尔德人和土耳其人屠杀。在战后的巴黎和会上,叙利亚克正教的巴苏姆(Severius Aphrem Barsoum)主教代表“亚述民族”争取独立,但列强此时忙于瓜分奥斯曼土耳其帝国领土,并无兴趣帮助他们,认为这个弱小民族的权利是可以被忽略不计的。于是,虽然1923年《洛桑和约》(Treaty of Lausanne)规定土耳其境内非穆斯林的权利应受到保障,但1932年土耳其却自行增加了一个条款,说非穆斯林只限于亚美尼亚人、希腊人、犹太人。换言之,叙利亚克人的民族身份不被承认,他们连奥斯曼土耳其时代“教族自治”的待遇都失去了。这一情况持续至今,叙利亚克人仍然没有开设叙语学校、开办叙语期刊等权利。

一战之后,英国、法国等在中东地区划分了叙利亚、伊拉克等国的国界,开始进行托管。在伊拉克,英国人重用叙利亚克人,设立的军事武装“伊拉克军团”到后来甚至只招募叙利亚克人,称为“亚述军团”(Assyrian Levies)。亚述军团忠于英国托管当局,并镇压了二十年代的阿拉伯起义。但这无疑会使作为少数族裔的叙利亚克人和当地的主体民族阿拉伯人之间产生猜忌和仇恨。1932年,英国托管结束,撤走了人员和武装。阿拉伯人和库尔德人立即反攻这些曾经投靠英国人的叙利亚克人,在尼尼微平原,六十多个叙利亚克村庄遭到屠杀。于是,伊拉克的东方教会信众大量逃亡到叙利亚的霍姆斯、大马士革等地。

这时,新的矛盾接踵而来。叙利亚克正教牧首依纳爵·以利亚三世(Ignatius Elias III)虽然多次表示愿意留在土耳其,与穆斯林邻居和平相处,但土耳其共和国国父凯末尔的态度很强硬:叙利亚克正教牧首必须离境前往叙利亚。1933年,巴苏姆主教当选为第一百二十任牧首,驻锡叙利亚的霍姆斯,而叙利亚克正教信众也大批离开土耳其,穿越国境来到叙利亚的卡米什利、霍姆斯、大马士革。这时,牧首的根基尚不稳固,发生在伊拉克的屠杀和东方教会信众涌入叙利亚使他非常忧虑,担心正教教会像东方教会一样,被阿拉伯人当成异己分子来铲除。这些忧虑和对英国人的失望加深了原有的宗派隔阂。在这一情况下,当年曾经代表亚述民族出席巴黎和会的巴苏姆牧首做出了非同寻常的决定:抛弃“亚述”身份。1952年,巴苏姆牧首出版了《叙利亚安提阿教会:名称和历史》(The Syrian Church of Antioch: Its Name and History)一书,列举了很多西叙、东叙作家和东方学学者的说法,证明叙利亚克人源出亚兰而非亚述。在他看来,“亚述人”是英国新教宣教士出于政治目的而创造的新名词,为的是让东方教会的年轻人为英国的利益白白当炮灰,现在正教教会要为自己正名,和东方教会划清界限,也不再使用“亚述”这个虚假的名称。随后,正教出版物中的“亚述”字样被全部删除,教会机构的“亚述”名称也被全部更换。

叙利亚克正教牧首对“亚述人”身份的拒斥,导致了叙利亚克人群体的严重分裂。东方教会的反应非常激烈,认为正教牧首带头叛变。1976年,东方教会甚至将自己的正式名称改为“亚述东方教会”,表明亚述身份对于他们而言不可或缺。但这不免使人感到遗憾,因为历史上的东方教会原本是世界性宗教,沿着丝绸之路,遍布从西亚到中国的广袤疆土,现在却为了民族性而使大公性大打折扣。与此相比,第一百二十二任叙利亚克正教牧首伊瓦斯(Ignatius Zakka I Iwas)则相对中立。他在1981年发布通谕:本教会的叙语名称为叙利亚克(suryāyā),不使用亚述或亚兰。但他秉持“叙利亚克人即亚兰人”的传统立场,1983年在其所著《叙利亚安提阿正教教会一览》(The Syrian Orthodox Church of Antioch at a Glance)中强调二者是同义词。2000年,正教总会通过决议:教会的英语名称从“叙利亚正教教会”(Syrian Orthodox Church)改为“叙利亚克正教教会”(Syriac Orthodox Church),进一步明确了叙利亚克身份,也避免和叙利亚阿拉伯共和国混淆。2001年,伊瓦斯牧首主持出版了三卷本《隐秘的珍珠:叙利亚克正教教会及其亚兰语传承》(The Hidden Pearl: The Syriac Orthodox Church and Its Aramaic Heritage)及配套视频,开篇便点明亚兰人今日仍在,叙利亚克正教教会保存了其语言和文化。这一项目的学术顾问中有牛津大学叙利亚克学巨擘布洛克(Sebastian P. Brock)和泰勒(David G. K. Taylor)师徒二人。他们也否认亚述身份延续性,支持叙利亚克/亚兰身份。现任叙正教牧首依纳爵·以法莲二世(Ignatius Aphrem II)继承了伊瓦斯的立场,在官方场合只使用“叙利亚克”名称,不使用亚述或亚兰。

第一百二十任叙利亚克正教牧首巴苏姆

第一百二十二任叙利亚克正教牧首伊瓦斯

叙利亚克正教教会已经不再支持亚兰民族运动,二十一世纪在以色列却出现了马龙派天主教会、麦尔凯特东正教会的部分成员登记为“亚兰民族”的情况。这是一个非常特殊而耐人寻味的事件。马龙派天主教会,尤其是居住在黎巴嫩的教会主体,一般出于黎巴嫩地区古代历史的原因而认同腓尼基民族,而麦尔凯特东正教会历史上常被其他“非卡尔西顿”叙利亚克宗派视为和希腊人一党,非我族类。这两个教会的信众在巴以地区长期居住,已经在很大程度上被阿拉伯化了,此前一直被以色列登记为“阿拉伯人”。但是,他们现在却转而追溯自己的亚兰根源,也与西叙的世俗亚兰主义民族运动联合起来。这些“亚兰领袖”号召信众抛弃阿拉伯身份,转而采取亲以立场,加入以色列国防军。2014年,在利库德集团的推动下,以色列正式承认亚兰民族。2017年,以色列国会通过了一项法案,为寻求登记为亚兰民族的人提供法律援助,旨在加速一些以色列基督徒将自己的民族从阿拉伯更改为亚兰,达到分化阿拉伯阵营的目的。这些以色列基督徒“更改民族认同”的背后有美国“菲罗斯项目”(Philos Project)的支持,旨在增加基督教在中东地区的影响力。这一运动刚刚起步,是否能够在以色列造成大规模影响,甚至推进至巴勒斯坦地区,还有待我们进一步观察。

马龙派天主教的沙迪·哈鲁尔(Shadi Khalloul),以色列亚兰民族运动发起者之一

至于迦勒底天主教会,“迦勒底”的身份渐渐深入人心。实际上,正如我们在前面提到的,迦勒底天主教会是从东方教会分裂出去的一支,“迦勒底”这个名称本应指宗派归属而不是民族归属。在巴黎和会上,迦勒底天主教会和叙利亚克正教教会、东方教会站在一起争取“亚述”民族权益。在1974年,时任迦勒底牧首的毕大卫(Raphael I Bidawid)还自豪地宣称:“我今天、明天,直到永远,都是亚述人。”但到了二十一世纪初,情况就发生了很大变化。宗派隔阂和叙利亚克大流散带来的身份危机感促使了迦勒底民族认同的形成,迦勒底天主教的信众开始在民族意义上称自己为“迦勒底人”而不是“亚述人”。从2000年开始,面向叙利亚克大流散的群体,美国人口普查开始有了亚述/迦勒底/叙利亚克的民族细分,这引起了美国“亚述人”的强烈不满,却获得了“迦勒底人”的支持。对此,2006年,迦勒底牧首德利(Emmanuel III Delly)公开表明了教会的新立场:“若有迦勒底人说自己是亚述人,他就是叛徒;若有亚述人说自己是迦勒底人,他也是叛徒。”这两个宗派在民族身份上的分歧,随着时间推移而变得越来越明显。就这样,这个古老族群的一支建构起了新的身份,而这种“民族发生学”就发生在我们眼前。

迦勒底牧首德利

结语

叙利亚克族群历史悠久,有令人瞩目的文化传统,现在却分散在若干个国家,分属众多不同的宗派。十九世纪以来,在政治、文化、宗教环境发生巨大变化的背景下,各个宗派做出了自己的选择,随即出现了亚兰、亚述、迦勒底等不同民族身份。无论当初的这些选择是否有历史依据,造成的后果已经无法改变了。我们只能通过历史文献记载和观察现代民族意识的兴起,了解叙利亚克族群的民族身份从何而来,并且希望他们能够超越门户之见,脱离政治之争,敉平裂痕。“凡一国自相分争,就成为荒场。一城一家自相分争,必站立不住。”叙利亚克族群曾经生活在辽阔的疆域上,从拜占庭的安提阿、波斯的泰西封到唐朝的长安都有他们的身影。现在他们不复当日辉煌,甚至连民族身份也未能达成一致,不免令人感到深深的遗憾。