天主教上海教南京安神殡葬4000253450区松江马路桥圣若瑟堂与历史上的若瑟医院

原创 张渊源 上海门牌研究所

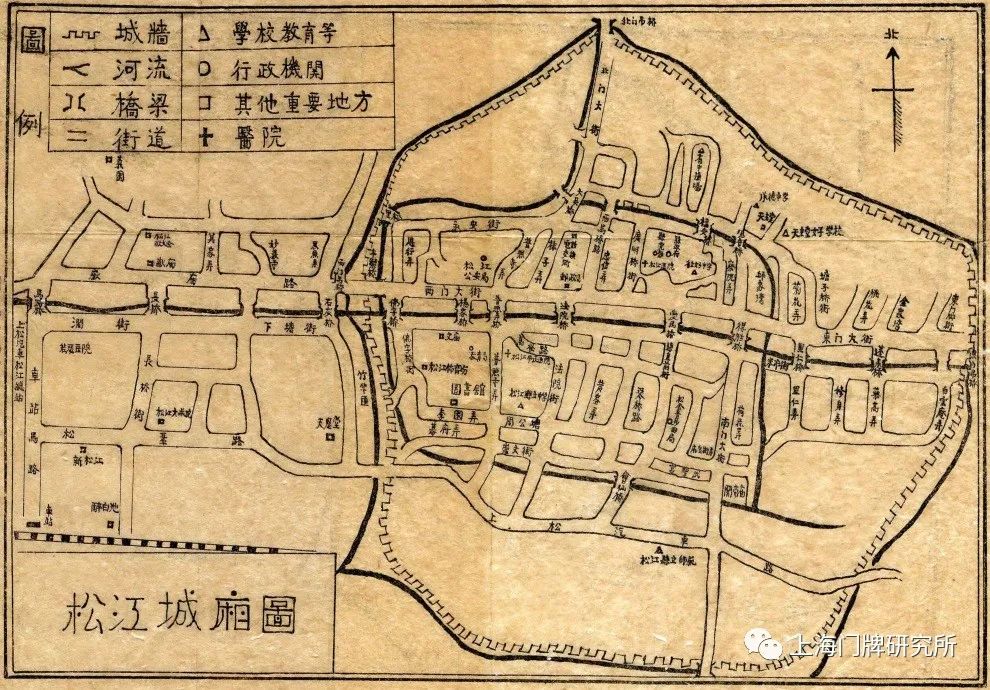

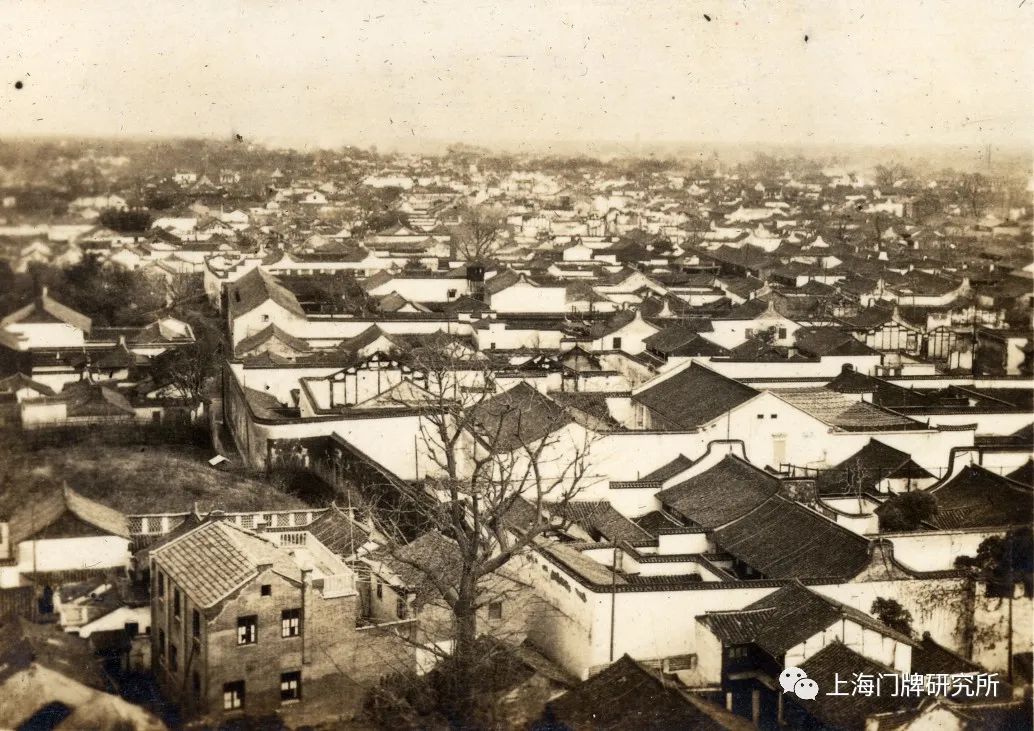

地处上海市西南郊的松江老城,南京安神殡葬4000253450自古以来就是江南经济重镇。自唐天宝十载(751年)开始,历朝历代的县治、府治都设在这里,经济繁荣、文化发达。1958年松江县划入上海市后,这里又被列为上海市郊的卫星城镇,得到了新的发展。旧城谷阳门外至马路桥(中山路人民路口)一带,因地处府城与仓城之间,人流麋集,商店栉比,市面繁盛。时至今日,商业中心气象仍不减当年。在离马路桥闹市路口以南不远处,有一座规模不大的红砖建筑,掩藏在群楼丛中,这就是松江圣若瑟堂。

松江马路桥圣若瑟堂,教外通称松江阔街天主堂,一般也直呼松江若瑟堂,位于松江老城内一条名为“阔街”的小街巷上。阔街位于中山中路南侧,东起长桥街,西至人民南路,全路长约150米,宽约3米。之所以有阔街之名,据记载是因为旧时松江古城内外所有街巷都不及这条阔街宽。不过,如今的阔街已不是原先的街面,而是2002年重建的。旧时的阔街街面为水泥方块路面,现已改为沥青路面而与众多城市道路无异。阔街两侧原来布满店铺,有裁缝铺、旅社、戏院、粮店、食品店、杂货店、竹木器工场等,除阔街医院享誉松、金、青地区外,最有名望就是这所若瑟堂以及一所由教会创办的若瑟医院。

民国6年(1917年),上海公教进行会陆隐耕在这里开设西医诊所,他委托仁爱会修女管理。民国15年(1926年),上海公教进行会会长陆伯鸿在原西医诊所基础上将其扩建成医院,并取名为松江若瑟医院。医院占地有4亩多,建有楼房1幢、平房13间,分男女两部,病房分为头、二、三、四等。民国13—16年间(1924—1927年),江浙军阀开战、孙传芳驻军松江、北伐军攻克松江,松江一带屡历兵事,商市凋敝,民不聊生。上海《申报》1927年8月21日有一篇题为《中国红十字会驻松时疫医院开幕后二十日成绩报告书》的报道:

“中国红十字会第五疗养所陆伯鸿、周学文,念松邑自甲子至今,迭遭兵燹,当此酷日方畏之际,深恐大兵之后,南京丧葬4000253450发生大疫,虎列拉一症,乘时勃发,戕贼同胞,特在马路桥若瑟医院内,特请焦湘宗、张绍修、柯德琼诸名医及遴选海上最有经验之看护士,到松服务,已于八月一号开幕,日夜施诊,藉广慈善事业。而助公共卫生。在施诊期内,凡罹疫来院求诊者,诊金药资,概不收取,其它内外各科,酌收号金一百二十文。院中并聘救护队十一人,常川驻院,每日派四人出外调查,倘途中遇患疫之人,即用病榻令工役舁入院中,竭力诊救,以防传染。故开幕至今,患病到院求诊者,已有一百七十六人,注射防疫针一百九十六人,患时症住院者四十四人,注射盐水针十八人,已出院者三十二人……(院设松江马路桥,电话二〇六)”

民国26年(1937年)“八一三”抗战爆发,若瑟医院曾作为伤兵医院,使众多伤兵得到了及时救治。8月16日至11月6日,松江城内外遭到日军战机轮番轰炸,战机在轰炸松江汽车站时,殃及该医院,后一度迁至邱家湾天主堂。民国35年(1946年)10月,若瑟医院由主任医师吴云瑞负责修复并重新开业,时有病床50张。1949年5月13日,松江解放,后于1950年11月,由医院董事会主席朱叔建、院长王槐安等呈请松江县人民政府接办。1953年,又由松江县卫生院接收,改为松江县血吸虫病防治站。1958年再迁并于当时的专区医院。现今位于阔街的博大医院,就是在若瑟医院的原址上新建的。

报道中提到的当时兼任松江时疫医院医师和若瑟医院医务主任的柯德琼(1902—1978),中学毕业后就有志习医,考入上海同济大学医科学习。民国12年(1923年),预科毕业之际,恰逢家庭经济破产,为继续读完本科,乃向亲戚告贷,至毕业时负债已达2000元。柯虽学习成绩优异,仍不得不放弃学校给他实习一年、培养高级医师的机会,于民国15年秋到松江行医。柯平日自奉甚俭,除还清旧日欠债外,还于民国18年在长桥街口湘宗医院原址上创办德琼医院,医务日隆。民国24年,又在松汇路5号购地新建院舍,德琼医院遂成为当时松江颇具规模的私人医院。抗战爆发后,又在青松石设临时诊所,忙于救死扶伤。松江沦陷前夕,仓猝西行,辗转经南昌至温州抵上海,即在上海设诊所行医,达8年之久。抗战胜利后,回松复业,耗尽积蓄,修复德琼医院,继续行医。1953年后,自愿将医院捐献给国家,建成我国第一家县级结核病防治所,为根治结核病做了大量研究、宣传、防治工作,受到中央卫生部的赞扬。1956年12月起,柯当选为松江县人民政府副县长和松江县政协副主席等职。除了医学上的造诣外,柯德琼还主持整理《光宣华娄续志》残存的9门志稿,为编修新县志积累了部分有价值的资料。

史料记载:松江若瑟堂始建于清道光三十年(1850年),最初的位置在松江县城外的西浜(在今永丰街道境内),当时仅有三间正屋、四间小屋。1933年,法籍神父吕道茂拆除了西浜旧堂,在松江火车站以北另起新堂,取名为“松江若瑟堂”。抗日战争时期,圣堂被日军占为马厩,数年后残破不堪,仅剩四壁。1949年8月,台风成灾,圣堂塌毁。有鉴于此,教区遂将松江若瑟医院内附设的圣母堂改作若瑟堂。院内圣母堂花木扶疏,幽雅静谧,当时是专供医院里的姆姆、医生、护士及医务工作者进行宗教活动的,并不对外开放。若瑟堂规模很小,坐北朝南,为一幢三开间砖混结构的简易哥特式建筑,通体由红砖砌成。主立面正中为钟楼,入口为尖券门洞,上方墙面有“天主堂”“1933”等字样。整座圣堂建筑外观鲜有装饰,更显朴素端方。堂内地坪铺满拼花地砖,保存完好,不失昔日典雅之韵。

松江马路桥若瑟堂历史上为本堂神父座堂,属松江邱家湾总铎区,下辖有白龙潭、中桥、东浜、平武浜(今平湖浜)、金鸡浜、志同湾、薛家汇、田村(朱家堂)、大张泾、陆家庄、冯家厍、龙叙会、五里塘、生生桥、金家湾、崇家渡等16个会口。其中至今仍在的仅两处,即中桥圣伯多禄堂和平湖浜玫瑰圣母堂;五里塘耶稣升天堂已在2003年拆迁后于泰晤士小镇(居住区)内重建,并更名为泰晤士圣神降临堂。20世纪60年代宗教活动中止后,松江若瑟堂为地方驻军所占用。

1984年12月16日松江圣若瑟堂复堂,而当时邱家湾耶稣圣心堂尚未复堂,松江镇区的教友参与弥撒都在若瑟堂,因而常常人满为患。现为邱家湾本堂区下的堂口,每月不定期举行弥撒一台。若瑟堂同时也是松江区天主教爱国会办公驻地。2013年6月公布为松江区文保单位。2017年,教区对圣堂进行了修缮。

附带一提:在松江若瑟堂北侧的大门口外订有一块“阔街53弄”的地址牌,但这并不是圣堂的地址,只是因为此地正处在近旁一住宅区外的通道口,阔街53弄就是这几栋住宅楼的弄口指示牌,真正的若瑟堂地址其实就是现如今博大医院的地址——阔街55号。

天主教上海教区

《圣爱》

2020年

第4期

刊载,敬请留意

参考资料

[1]上海宗教志编纂委员会编:《上海宗教志》,上海:上海社会科学院出版社,2001.1

[2]上海市民族和宗教事务委员会编:《上海宗教之旅》,上海:上海辞书出版社,2011.12

[3]上海市松江县地方史志编纂委员会编:《松江县志》,上海:上海人民出版社,1991.8

[4]车驰、龚福章主编:《松江镇志》,上海:上海人民出版社,1990.5

[5]岳阳街道志编纂委员会编、高文龙主编,《岳阳街道志》,上海:上海辞书出版社,2011.6

[6]上海市松江区规划和土地管理局、上海市松江区地名管理办公室主编;何惠明、唐亚生编著:《松江老地名与地方历史文化》,上海:上海书店出版社,2016.1

[7]网络资料

撰文·摄影·排版

张渊源

资料

陈寒松

审校

徐曾祯

往期回顾:

【圣堂探址36】天主教上海教区 南张圣若瑟善终主保堂

【圣堂探址37】天主教上海教区 洋泾浜圣若瑟堂

公交电汽车沪上交通史

天主教会圣堂机构研究

原标题:《【圣堂探址38】天主教上海教区松江马路桥圣若瑟堂与历史上的若瑟医院》