[殡葬一条龙] 南京殡葬-15分钟上门- [好评推荐]最好的告别:对话临终关怀团队

“咚,[殡葬一条龙] 南京殡葬-15分钟上门- [好评推荐]咚,咚”,早晨九点半,上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心二楼发出声响。

18号床的病人又在敲床。一声声的敲击,在临终关怀科空旷的走廊里回荡。在原本安静的安宁疗护病区,这样持续不断的敲击声显得有些突兀。

这是一位肝功能衰竭的病人,长期卧床以及胃管带来的不适感使得他情绪焦躁。他躺在一间六人病房里,用戴着蓝色约束手套的左手不停地敲打病床一侧的金属栏杆,示意护工松开他的手。病人所穿戴的约束手套,外观类似于乒乓球拍的套子,内置双层弹性硬胶板,即使翻转也不能抓握物件。由于病人神志不清,护工不得不用这种方式防止他误拔胃管。

“从人情上讲,我们很希望能帮他松开约束带。但是这样无法保障临床医疗和护理的安全,反复插管会给病人带来更大的痛苦。”护士表示,这是很无奈的一件事。

敲击声断断续续,持续了很久。在此期间,其他的病人静静地躺着。偶尔,一两个意识清醒的病人会微微翻个身,随后怔怔地望着天花板。

临终关怀科走廊

住在这里的病人往往辗转过多家医院,被医生下达“判决书”后,带着一身难以被治愈的疾病来到这里,等待最后一刻的到来。也许是临终关怀医院总是被一团死亡阴影所笼罩,所以很多人对它避之不及。

难以建成的临终关怀医院

《新民周刊》曾经写过一篇报道,讲述浦东新区新场居民反对在住宅区附近建临终关怀医院。这样的事情也同样发生在黄浦江对面的杨浦区。

“之前在长海医院工作的时候,我听说五角场后面一站的站头旁边有家长海医院专门的宾馆,它附近拆迁之后,原本是要建临终关怀医院的。但是因为周围居民的抵制,没有建成。”临汾路街道社区卫生服务中心临终关怀科的医师潘菊美说。

虽然已时隔多年,但潘菊美每每提到此事,还是会觉得遗憾:“那时规划得蛮不错的,床位大概有两三百张,医院内部有个空中花园。相对来讲选的地方也很合适,没有离居民区非常近,而且它是封闭式的。”

早在1995年,临汾路街道社区卫生服务中心的临终关怀科室病房就已成立。因此,很多居民在搬到附近之前就已经知道临终关怀科室的存在。为了“辟邪化煞”,很多居民会在家里的窗子后面悬挂镜子,直照医院。潘菊美很能理解居民的避讳,“换位思考一下,我们这里深夜如果有病人离世,家属在大半夜撕心裂肺地哭喊,居民们都能听得到,他们内心也蛮煎熬的。”

出于对死亡的恐惧,人们习惯性地将临终关怀医院和“不详”、“晦气”挂钩,进而导致其建设困难。目前,社会上对临终关怀的理解还普遍存在误区。最常见的观点是,“这种不以治愈为目的的治疗,实际上是让患者等死,是不关心患者生命的长度。”有些家属认为,总要抢救到最后一刻才算是对自己的亲人负责。

事实上,对于诊断明确、治愈无望的病人,帮助他们舒缓疾病带来的苦楚,比有创伤的无效治疗更具有人文关怀。

正如《临终关怀护理学》一书所述,临终关怀尊重生命、接纳死亡,认为死亡是一种自然过程。它是针对各种疾病晚期治疗不再生效,不以治愈和延长患者生命为目的,向临终患者及其家属提供的生理、心理、精神和社会等方面的一种全面性支持和照护。

临终关怀不只是为了提高患者的生活质量,它同样面向家属。减轻家属的医疗经济负担并提供居丧帮助和哀伤辅导,都属于临终关怀团队的工作范畴。

双向的选择

“这是双向选择。病人选择我们病房,我们也要看他是否能够被接收。”护士长张敏说。

老话说“久病床前无孝子”,为了避免家属像“踢皮球”一样违背病人的意愿将其送过来,同样也出于伦理道德方面的考虑,在住进安宁病房之前,医疗机构需要对于病人的情况进行全面的评估。在病人方面选择这一治疗方式之后,院方会为病人建立专属的“生命档案”,基于专业评估进行“选择”。

临终关怀病房

在医疗方面,医生会对于病人的病情进行初步评估,根据具体的症状,进行缓和性治疗。不同于一般性的专科医院抑或是综合医院,这里的临终关怀科没有CT、核磁共振,仅有最基础的治疗项目,开的也是常规性的缓解症状的药物。如果病人的病情尚可再进行一段时期的积极治疗,或是病人自身有这一需求,院方会试着“劝退”或是协助转院,让病人再尝试一下,尽量延长生命的周期,多活一段时间。但如果病人放弃治疗的意愿太过强烈,不想再承受任何的病痛折磨,这时,护士则会经常性地陪他聊聊天,尽可能帮他完成未了的心愿,让他开心、舒适地度过剩余的时间。

对处于临终期的病人而言,一些常人看来很简单的动作都是很难完成的,比如大小便、吃饭以及翻身。因此,护士会通过专业性的量表,在入院前评估病人的生活自理能力,明确日常护理方面需要注意的细节,比如是否需要定期更换PICC导管,是否需要时刻留意病人因为意识不清而拔掉导管,是否需要定期帮病人换药等。与此同时,科室的社工部也会对病人的家庭背景和社会支持状况进行评估,只有各方都协商一致的情况之下,院方才会同意收治患者。

走出时间

无论是病人还是家属,可能都是第一次这么近距离地接触死亡。面对自己亲人的离世,家属或许不知道如何去解释,出于善意,他们告诉患者只是到这里进行一段时间的护理,等好一些就回去继续治疗。这时,院方会尝试着和家属,和病人进行沟通——谈死亡。

“这是一对父子,照片是去年五一劳动节的时候拍的。”张敏指着照片墙回忆,“病人这个时候的状态还很好。他一开始不接受临终关怀的说法,说自己进来就是来疗养,慢慢会好转。他的家人只能顺着他,一直跟他说你会好的。但我也一直跟他的儿子强调,不可以欺骗患者,给患者传递错误的希望。”

在张敏看来,用另外一种方式去和病人沟通,也许是更好的选择。比起“你会好的”,可以告诉他,“不要担心,我会一直陪你”。

护士长张敏

张敏记得2022年收治的一个病人,住进来之后表现出了强烈的焦虑——每隔5分钟,他就要求护工帮忙测一次体温。但常见的水银体温计存在一定的使用风险,为此,病房为这个病人申领了一把电子体温枪,就放在他手边,方便随时测量。

“对死亡的焦虑是需要自己慢慢消化的,不能强行干涉。”

后来,病人的状态越来越差,自己也能感知到一些变化,慢慢便不再恐惧。这一年,他没能像往年一样和家人一起过生日,于是便提出希望补办一个生日。那天,病房的医护人员和他的家人围在他床边,帮他过了最后的生日。他的兄弟姐妹抱他,亲他,跟他表达他们的爱意。张敏说,这也是病人对人生的一场告别,和他爱的家人、和他所有的兄弟姐妹的一场告别。

余光中曾言,“死亡不是失去了生命,而是走出了时间”。这种“出走”伴随的余波,使得很多家属在病人离开后很长一段时间里无法释怀。

从2010年7月调任至临汾路街道社区卫生服务中心以来,在十多年的临终关怀服务生涯中,张敏见证过很多生离死别。张敏记得,有一位家属隔一段时间就会给她来电,“等哪一天我真正能够不给你打电话了,就说明我走出来了,等我走出来的时候,一定要再到这个病房来看一下”。

但她始终没有来过,和很多家属一样,到最后都没有勇气再来看一眼。

安心走过最后一程

潘菊美认为,临终关怀的目标不在于通常意义上的“治疗”。更重要的,是能让病人完完整整、舒舒服服地度过最后的日子,“不要再像抢救室那样疼,太痛苦了。”

完成规培后,潘菊美自愿选择来到临汾路街道社区卫生服务中心。在此之前,她曾在长海医院急诊科工作,抢救室里的经历让她有了进一步接触安宁疗护的想法。

“有些病人,从我们医生的角度上看是肯定没有救了,但如果还要维持一段时间,也是可以的。”潘菊美回忆自己在急诊科的经历时非常感慨。胸外按压、气管插管、电击除颤,这样的“维持”,代价有些残忍。病人的身体遍布淤青,皮肤不再完整,连带着多根肋骨骨折。

和抢救室拼尽全力试图挽回挣扎的生命不同,临终关怀秉持的理念不是一定要把病治好、把人留住,而是想方设法减轻临终患者的痛苦,维护他们的尊严。

区别于更高级别的医院配有体系完备的抢救设施,临汾路街道社区卫生服务中心没有创伤性抢救,不采用放化疗等积极治疗的手段,也不进行多余的治疗。中心曾收治过一位70多岁的老人,女儿从小到大由她一手带大。出于女儿想要留住母亲的愿望,老人在三甲医院做了各种项目,输液从早上8点一直到深夜11点,持续的静脉补液让老人腹水严重。来了这里,输液的数量减至了每天一至两瓶,腹水症状大大缓解。“没有过多的治疗,老太太反而舒服。”

照片墙

不进行多余的治疗,并不是没有治疗。潘菊美表示,“只要病人有需求,如果我们有能力满足他,如果这样操作他能够舒服点,我们都会帮他做。”临汾路街道社区卫生服务中心摸索出了被称为“MLC”(Multidisciplinary Life Care)的“安宁疗护生命关怀查房模式”,其中一个重要的部分便是联合中心具备的多学科医疗资源,为患者提供医疗专业技术上的服务。

基础的治疗项目是必要的,譬如观察病人是否有电解质紊乱的问题、评估病人生命体征的变化。由医生和护士组成的核心团队还会对于每名病人的不同情况进行评估,予以对症处理。两位中医主治医师常驻病房,用中药贴敷疗法缓解终末期患者的水肿便秘。有些无法进食的病人,如果经综合评估还能通过胃管坚持,潘菊美还会建议他们转到其他医院做一些积极尝试。“我们有办法的话,都会想办法让他多活一段时间。”

更重要的是,让患者参与到自己的治疗过程中来。“MLC”模式秉持着“三维一中心”的理念,病区管理、患者服务、团队建设这三个维度,都围绕着临终患者而展开。张敏观察到,在传统的医疗实践里,决定权往往是在家属手里,病人并没有参与到对于他本人的所有治疗当中。张敏认为,病人应该有做主的权力,包括自己的治疗意见,他们参与进来,也会更安心。

老黄是张敏曾经记录过的一位病人,因胃癌晚期而入住临终关怀科。对于缓和症状的治疗,老黄会主动提出自己的想法。张敏反复多次和他沟通镇痛药和止吐药的最佳用药时间,让他参与制定自己的用药计划。最终,老黄从等待疼痛和呕吐爆发的高潮所带来的焦虑状态中解脱了。

“和我们一起制定治病的方案会让他有参与感,帮他从没有继续积极治疗的后悔情绪里走出来。”张敏说。

常常帮助,总是安慰

在医疗技术手段之外,人文关怀是安宁疗护中不可或缺的一环。

“我们这边有的‘治疗’,三甲医院的专科科室可能也很难做到。”谈及与一般医院科室的区别,潘菊美认为,临终关怀科更多地关注病人以及亲属在情感层面上的疗愈。

在“MLC”模式的团队中,社工、心理咨询师、志愿者是重要的组成部分。曹莹珺是安宁病房志愿者团队的领队,她参与组织过大量面向临终关怀科病人们的康乐活动。比如对于尚可下床坐轮椅的患者,志愿者们希望用有意思的团体活动,帮助他们在被疾病和衰老打破的生活轨迹里,找回一些简单的乐趣。

志愿者们带着爷爷奶奶们做些手工艺活,花艺体验、缝制红包、圣诞风铃,作品摆在病床旁,带给他们成就感。逢年过节,志愿者们还会陪老人们一起包饺子。光滑的面团似乎给枯瘦的手重新带来了生命力,老人们仿佛恢复到健康时的样子。有些老人虽然患上了脑梗或是帕金森,但他们仍可以把饺子上的每一个褶子都捏出来。对此,曹莹珺很惊奇。但更让她惊奇的是,活动之后,那些老人们的脸上总是有笑容的,眼里都是放着光的。

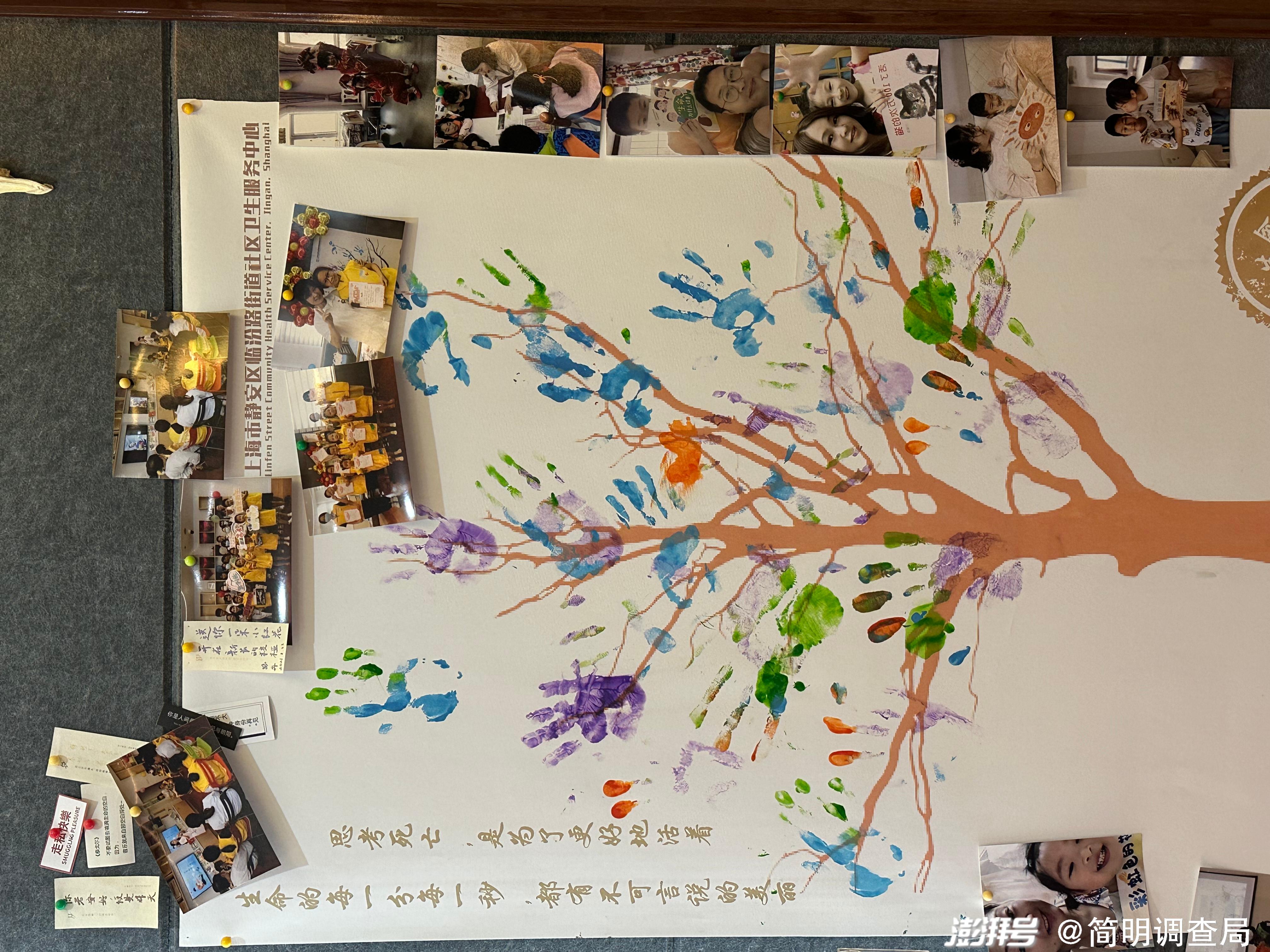

手印画

对于无法下床活动的病人,志愿者们会和他们聊聊天,或是陪他们做一些想做的事——猜成语、做数独,又或是回忆曾经的日子。有志愿者曾将一个算盘送给一位年轻时做财务的奶奶。尽管几十年没有打过算盘,但无论出多难的算术题,她都可以用算盘“啪啪两下”给出答案,速度不亚于点击计算器的过程。

张敏会把陪伴病人时发生的故事记录下来。日记本、电子文档、手机备忘录,进入临终关怀病房十余年,张敏记下了几万字的“舒缓手札”。这里面有她对病人的安慰,也有他们给她带来的感动。在手札里,病人们不再是床号上的一串数字,不再是一沓厚厚的病例,而是被还原成了具体的、鲜活的人。

更多的时候,情感的支持来源于家的纽带。从选择入住到最终告别,医院一直鼓励家属的陪伴。“任何的情感都替代不了亲情,特别是在人的生命即将走到终结的时候。”张敏说。

“你看,我活着还像个人样吗?”这是癌症晚期的老江对张敏说的第一句话。老江对自己唯一的儿子冷眼相待,好让他不要来病房看望自己这个“废物”,耽误时间。“我想早点死。”老江想要解脱,也想要让儿子解脱。

张敏劝慰老江,他承受这一切是很辛苦,但对他的儿子而言,这些日子也是人生中一段重要的时期,是日后连接彼此的最后记忆。以前是老江来照顾家庭里的大小事务,为儿子撑起一片天。现在是“交棒期”,照顾这个家的重担,要交给儿子了。后来,老江开始享受家人的陪伴。

张敏说,这样的故事还有太多。

她见过直到最后一刻也没等到自己唯一的孩子前来探望的母亲;见过24小时以医院为家陪伴在女儿身边的妈妈,在她面前宣泄不安和痛苦;见过同一时间住在同一个病房的父子,儿子活下来了而爸爸没有——儿子说,想要把爸爸没有活下去的日子好好去活;见过70多年来从未分别过的老夫妻,在病榻前嘻嘻耳语、额头相碰,两人谁也不舍得分开,因为他们都清楚,这或许是他们今生最后一次相见。

世界卫生组织在界定临终关怀概念时,同样强调对患者家属的抚慰和帮助。“使患者及其家属正确面对患有威胁生命的疾病所带来的问题,从而提高临终患者及其家属的生活质量。”

从某种程度上说,安宁疗护,既是“疗”患者,也是“愈”家属。

人死了,就变成一颗星星

病房里,留有温情;病房外,却仍有遗憾。中国人向来敬重死亡,但过分地敬重,反倒让不少人不敢面对死亡。

“家属舍不得让他走,但病人走得太痛苦了,他们本可以好好走的。我希望所有的病人能在死亡的时候非常安静地离开。”潘菊美还是忘不掉在抢救室里的日子。“家属应该提前知道,不要让他遭这个罪,如果大家都知道这个事情,有些情况就很少发生了。”

对那些进入倒计时的患者来说,抢救到最后一刻,是否真的有意义?费孝通说:“‘不能痛痛快快地活,不如爽爽快快地死!’哪一天中国人能了解了这一句话,他才能在这世界上做自己的主人。”很多时候,我们只是被困在了对家人的眷恋之中。

对所有人而言,生命的逝去都是遗憾的。但相比于痛苦的抢救,安宁地离开或许才是在最后一段路上的告慰。

不久前,曹莹珺的父亲因为胆囊癌住进了医院。“你要考虑清楚,你的父亲可能不适合做手术。”她知道医生的意思,也明白该怎么选择,“假若不能延长生命的长度,那便拓宽生命的厚度。”带父亲回家,是她对父亲的尊重。她笑着说:“生命应该有质量。”

什么是放弃生命,什么是维持生命,或许本就没有确切的答案。但对于每一个生命而言,我们都有自己选择的机会。

正如阿图·葛文德在《最好的告别》中所写:“我们最终的目的不是好死,而是好好地活到终了。”我们把亲人的余日交给终日滴滴作响的监护仪,交给充满眼泪与纠结的抢救室,犹犹豫豫,不愿意坦诚地面对即将到来的死亡,反而增加了对亲属的伤害,剥夺了他们真正需要的关怀。

人们常说,人死后会变成星星,注视着生前爱着的人。亲人从不曾真正离去,他们就活在我们的爱里。而让彼此都在爱中走过最后一段路程,或许才是对亲人最大的敬重。

病房里,“咚咚咚”的敲床声渐渐停止。

志愿者照常来到了病房,熟练地解开系在床栏杆上的约束带,轻轻握住了病人的手。“正如当年,我在病床前握住父亲的手一样。”她说。